중년 이후 갑자기 시작된 망상이나 성격 변화가 흔히 정신병적 증상으로 오인되지만, 실제로는 치매 초기의 신경퇴행성 변화를 반영할 가능성이 크다는 게 전문가의 지적이다. 전홍준 건국대병원 정신건강의학과 노인클리닉 담당 교수는 최근 “근거 없는 의심, 성격의 급격한 변화, 저장강박이 두드러질 경우 조현병이나 망상장애로 단정하기보다 치매 초기 변화를 의심해야 한다”고 강조했다.

치매는 일반적으로 기억력 저하로 시작한다고 알려져 있으나 실제 환자 중 상당수는 기억력 변화 이전에 치매 관련 행동·심리증상(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia, BPSD)이 먼저 나타나는 것으로 보고된다. BPSD에는 불안, 우울, 망상, 환각, 배회, 공격성, 강박, 수면장애 등이 포함된다.

전 교수에 따르면 BPSD를 보이는 사람에서는 ‘물건을 훔쳐갔다’는 확신과 같은 망상, 평소와 다른 예민함이나 공격성, 필요 없는 물건을 반복적으로 쌓아두는 저장행동, 우울과 불안, 무기력을 비롯한 감정 기복 등이 주로 관찰된다.

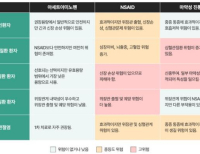

BPSD는 치매 환자가 요양 시설에 입소하는 주요 원인이기도 하며, 비약물 치료 및 약물 치료를 통해 완화될 수 있다.

이 같은 증상은 조현병 등 도파민계 이상(특정 부위에서 과활성화)으로 설명되는 정신병적 장애와 겉으로는 유사해 보이지만 발병 양상과 경과가 다르다. 영상검사나 신경인지검사에서 초기 치매 변화가 확인되는 사례가 적잖다. 최근에는 뇌영상, 양전자방출단층촬영-컴퓨터단층촬영(PET-CT), 혈액 기반 바이오마커 등 진단기술이 발전하면서 치매 조기 진단의 정확도 역시 높아지고 있다.  전홍준 건국대병원 정신건강의학과 교수

전홍준 건국대병원 정신건강의학과 교수

전 교수는 치매를 정신병으로 오인해 장기간 정신병 치료만 받는 경우가 여전히 존재한다고 우려했다. 그는 “치매로 인한 신경퇴행성 변화가 원인임에도 항정신병약(조현병 치료제) 중심의 치료가 지속되면 오히려 증상이 악화될 수 있다”고 말했다. 이어 “최근 기존 치매약과 다른 기전을 가진 항체치료제가 도입되면서 초기 진단의 임상적 가치가 더욱 커지고 있다”며 “특히 항체치료제는 알츠하이머병에서 아밀로이드 단백질을 표적으로 해 질병 진행을 늦추는 데 도움을 줄 수 있다”고 설명했다.

전 교수는 “중년 이후 갑작스러운 행동 변화는 단순 스트레스반응이나 정신병적 장애로 치부할 것이 아니라 치매 초기 증상 가능성을 고려해 조기에 평가받는 것이 중요하다”며 “정확한 진단과 적절한 치료는 증상 악화를 늦추고 환자와 가족의 삶의 질을 크게 높일 수 있다"고 강조했다.