20년 만에 폐동맥고혈압을 치료할 새로운 기전의 신약인 한국MSD의 ‘윈레브에어주’(Winrevair 성분명 소타터셉트. Sotatercept-csrk, 45mg 및 60mg 피하주사제)가 등장하면서 치료 패러다임의 전환이 일어날 전망이다.

폐동맥고혈압(Pulmonary Hypertension, PH)은 심장(우심실)에서 폐로 혈액을 보내주는 폐동맥(소순환계)에 이상이 생겨, 그 중에서도 폐소동맥의 벽이 두꺼워지고 내강이 좁아지면서 구조적으로 협착돼 혈압이 과도하게 상승하는 희귀난치성질환으로, 기대 여명은 평균 7년에 불과하다.

일반 고혈압은 대동맥(중심동맥) 압력이 140-90(수축기-이완기)mmHg 이상을 말한다. 폐동맥고혈압은 폐 순환계(소순환계, 우심실(right ventricle)→폐동맥판(pulmonary valve)→폐동맥(pulmonary artery)→폐(lung)→폐정맥(pulmonary vein)→좌심방(left atrium)→이첨판(bicuspid valve)→승모판(mitral valve)→좌심실(left ventricle))의 혈압이 20mmHg 이상인 경우(25mmHg를 기준으로 잡기도 함)다.

오른쪽 심장(우심실)에서 나온 혈액은 폐로 나가 산소 교환을 한 다음에 다시 왼쪽 심장(좌심실)으로 돌아오는 ‘만나지 않는 8자 구조’를 가지고 있다. 소순환계의 폐동맥의 정상 압력은 평균 9~16mmHg 정도(14±3.3mmHg)에 불과하다. 마치 스펀지를 통해 혈류가 이동하는 느낌을 주는 게 정상적인 패턴이다. 폐동맥의 정상 압력이 매우 낮은 만큼 폐동맥을 이완시켜 폐동맥압을 낮춰 폐동맥고혈압을 개선한다는 발상과 이에 기반한 기존 치료제는 효과적인 전략이 되지 못한다.

폐고혈압(폐동맥의 혈압이 높은 모든 질환군)은 1~5군으로 분류하며 폐동맥고혈압(3%, 1군, 특발성 또는 유전성으로 인한 폐소동맥 비후), 심부전(좌심실질환에 따른 폐고혈압, 65%, 2군), 폐섬유화증(폐질환과 저산소혈증을 동반한 폐고혈압, 30%, 3군), 급성폐색전증 후 폐혈관 증식 폐고혈압(3%, 4군), 특발성 폐고혈압(5군) 등이 있다.

2·3군 폐고혈압이 전체 환자의 95%를 차지한다. 1·4·5군은 희귀질환에 속한다. 국내 폐고혈압 환자 50만명(이하 추산지)이다. 대다수가 2·3군이며 희귀질환인 1·4·5군은 각각 6000명으로 추산한다.

1군 폐고혈압은 특발성(이유가 없는) 또는 유전적 요인으로 폐소동맥 벽이 두꺼워지면서 내강이 좁아져 협착되면서 발생한다. 윈레브에어가 투여돼야 할 가장 적합한 치료 대상이다. 실제 윈레브에어의 식품의약품안전처 허가사항은 ‘다른 폐동맥고혈압 치료와 병용하여 WHO 기능분류 II-III 단계에 해당하는 성인 (18세 이상) 폐동맥고혈압(WHO Group I) 치료로 운동 능력 개선’이라고 적시돼 있다. 폐고혈압 1군은 40대 그리고 여성에서 많이 발견되는 특징이 있다.

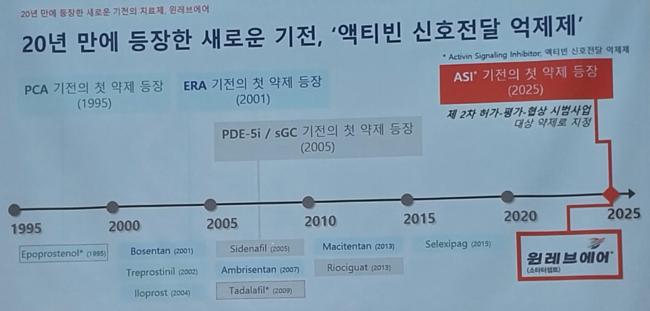

정욱진 대한폐고혈압학회 회장(가천대 길병원 심장내과 교수)은 “의사생활을 시작할 당시에는 폐동맥 고혈압은 치료법이 없었다”며 “새로운 치료제가 잇달아나오면서 치료 성적이 향상됐고 드디어 기존 약들과 새로운 기전의 윈레브에어가 등장해 치료 패러다임이 바뀔 것으로 전망한다”고 말헀다.

실제로 최근의 세 가지 주류 기전의 약들이 등장한 1990년대 중반 이전에는 칼슘채널길항제(적합한 환자에만 투여), 디곡신(심장 박동 촉진), 이뇨제(이뇨를 통한 혈압 하강), 산소요법, 와파린(혈전방지 목적) 등이 폐고혈압 치료제의 전부였으며 당시에는 폐고혈압에 걸리면 몇 년 살다 죽는 것으로 여겼다.

1군 폐고혈압 환자는 6000명으로 추산되는 가운데 제대로 치료받는 환자는 1500~2000명에 불과하며, 약을 쓰는 경우는 2500명 수준, 우심부전 검사를 정기적으로 받으며 2제 또는 3제 병용요법을 하는 환자는 1500명 수준이라고 정 회장은 지적했다. 따라서 보다 적극적인 진단을 통한 환자 발굴과 약물치료가 요구된다. 그렇지 않으면 사회에서 한창 중추적인 역할을 해야 할 40~50대 여성이 조기에 사망하게 된다는 지적이다.

폐동맥고혈압 치료제의 기전별 분류

크게 프로스타사이클린 유사체(prostacyclin analogue, PA), 엔도텔린 수용체 길항제(endothelin receptor antagonist, ERA), 포스포디에스테라제-5 억제제( phosphodiesterase-5 inhibitor, PDE-5i) 계열로 나뉜다. 여기에 가용성 구아닐산 고리화효소(soluble guanylate cyclase, sGC) 촉진제가 추가되는 데 크게 보면 산화질소(NO) 경로제로 묶인다.

프로스타사이클린 유사체 계열의 혈관확장제

에포프로스테놀(Epoprostenol) 성분의 정맥주사제인 글락소스미스클라인의 ‘플로란’(Flolan), 얀센의 ‘벨레트리’(Veletri)가 있다. 중증 폐고혈압 환자의 생존율 개선과 삶의 질 향상에 괄목할 만한 효과를 보이지만 한국에서는 환자 수가 적어 수익성이 낮은데다가 우리 보건당국(건강보험공단 및 건강보험심사평가원)이 호의적으로 약가를 책정할 기미도 엿보이지 않아 1995년에 미국에서 허가됐지만 30년째 도입되지 못하고 있는 실정이다. 두 약이 꼭 필요한 환자는 국내서 중증인 100명 정도로 추산된다.

정욱진 회장은 “에포프레스테놀은 폐동맥고혈압 치료에서 가장 강력한 약이지만 30년 넘게 한국에 들어오지 않고 있다. 한국 환자들은 이 약을 쓰지 못 하고 죽어가야 한다.”고 주장했다.

OECD 38개 회원국 중 한국, 멕시코, 중국을 제외한 35개 국가에서 사용하고 있지만 유일하게 한국에서만 허가조차 돼 있지 않다. 플로란은 미국(1995년), 영국(2001년), 일본(1999년), 호주(2002년), 싱가포르(2008년), 대만(2009년)에서 각각 승인됐다.

플로란과 동일 성분의 약제인 벨레트리는 플로란 대비 상온에서 안정성을 개선한 개량신약이다. 벨레트리도 국내에서 미허가 상태다. 벨레트리는 미국(2010년), 영국(2013년), 일본(2013년), 호주(2014년), 싱가포르(2022년), 대만(2018년)에서 각각 승인됐다.

프로스타사이클린 계열의 경구제로는 트레프로스티닐(treprostinil) 성분의 ‘Orenitram’이 있지만 국내에 허가돼 있지 않다. 이 성분의 정맥주사제인 안트로젠의 ‘레모둘린주’(Remodulin)와 흡입제인 ‘타이바소흡입액’이 국내에 허가돼 있다. 레모둘린은 NYHA 분류 III, IV단계(중증도)의 WHO 폐동맥고혈압 1군 환자에서 ‘기존 치료에도 반응이 없거나 증상이 심한 경우’에 급여가 적용된다. 하지만 타이바소는 번번이 급여 승인 절차에서 문턱을 넘지 못하고 있다.

프로스타사이클린 유사체는 폐동맥고혈압 환자에서 부족한 프로스타사이클린을 보충한다. 프로스타사이클린은 체내 생리활성물질인 프로스타글란딘의 한 종류로 혈관벽 내피세포에서 생성된다. 혈관벽을 이완해 혈액이 쉽게 흐르도록 하고 세포가 과다하게 증식되지 않도록 한다. 다른 기전의 약에 비해 반감기가 짧다. 따라서 중증이거나 경구제인 엔도텔린수용체 길항제 등으로 조절되지 않는 경우에 주사를 맞거나 흡입기로 자주 투여해야 한다.

이밖에 일로프로스트(iloprost) 성분의 흡입제인 바이엘의 ‘벤타비스흡입액’(Ventavis), 베라프로스트(beraprost) 성분의 경구제인 제일약품 ‘베라실정’(BERASIL, 대조약) 등 프로스타사이클린 유사체가 폐동맥고혈압에 사용될 수 있다.

벤타비스 흡입액은 약리학적으로 에포프레스테놀과 대등하며 보다 물질이 안정적이고 가정에서 사용하기 편리하다는 게 장점이다. NYHA Ⅲ,Ⅳ에 해당하는 폐동맥고혈압(WHO GroupⅠ)환자의 운동능력 및 증상 개선으로 적응증이 설정돼 있다.

베라실정은 만성동맥폐색증(버거씨병, 폐색성 동맥경화증, 당뇨병성 말초혈관병증 등)에 동반한 궤양, 동통 및 냉감의 개선, 원발성 폐고혈압증 치료제로 허가돼 있다.

일로프스트나 베라프로스트의 짧은 작용시간을 보완하기 위해 등장한 게 선택적 프로스타사이클린 수용체(IP receptor) 작용제인 한국얀센의 ‘업트라비정’(Uptravi, 성분명 셀렉시팍, selexipag)이다. 프로스타사이클린 수용체를 선택적으로 활성화시킴으로써 혈관을 확장시키고 이를 통해 폐동맥 혈압을 낮출 수 있다. 아울러 혈소판 응집 및 혈관평활근세포의 증식을 억제함으로써 폐동맥 혈압 감소에 시너지를 준다.

기존 프로스타사이클린 유사체와 달리 혈관수축을 일으키는 프로스타글란딘E수용체3(EP3, prostaglandin E receptor 3)와 상호작용하지 않아 베라프로스트보다 혈관확장 효과가 뛰어난 것으로 알려져 있다.

엔도텔린 수용체 길항제

경구용 엔도텔린 수용체 길항제로는 한독의 ‘트라클리어정’(Tracleer, 성분명 보센탄, bosentan), 트라클리어 유소아용, 글락소스미스클라인의 ‘볼리브리스정’(VOLIBRIS, 성분명 암브리센탄, Ambrisentan, 원개발사 길리어드사이언스 미국 브랜드명은 ‘Letairis’), 한독의 ‘옵서미트정’(Opsumit, 성분명 마시텐탄, macitentan) 등이 있다.

볼리브리스는 A형 엔도텔린 수용체를 선택적으로 차단한다. 옵서미트는 B형보다 A형 엔도텔린수용체에 특이적으로 결합한다. 엔도텔린-1(ET-1)은 A형 엔도텔린수용체(ETA)에 결합해 폐동맥 근육세포를 증식, 혈관을 수축시키는 반면 B형 수용체(ETB)에 붙을 때는 혈관이 확장된다.

이들 약의 효과는 대등소이한 가운데 트라클리어가 글로벌 매출액으로는 가장 많다. 트라클리어는 ETA와 ETB를 모두 억제하기 때문에 선택성이 다소 떨어진다. 이보다 늦게 등장한 볼리브리스와 옵서미트의 처방점유율이 갈수록 높아지고 있다.

엔도텔린수용체 길항제는 간효소인 아스파르트산 아미노전이효소(AST, aspartate aminotransferase) 및 알라닌 아미노전이효소(ALT, alanine aminotransaminase) 수치를 상승시킬 수 있어 중증 간장애 환자에는 투여가 권장되지 않는다.

포스포디에스테라제 억제제

포스포디에스테라제 억제제로는 발기부전 치료제인 ‘비아그라’와 ‘시알리스’의 주성분을 포함한 폐동맥고혈압 치료제가 각각 허가돼 있다.

한국화이자의 ‘레바티오정’(Revatio 성분명 실데나필 Sildenafil 20mg), 릴리의 ‘Adcirca’(성분명 타다라필, Tadalafil, 국내 미허가)가 있다. 발기부전 치료제로 쓰이는 비아그라정은 함량이 25mg, 50mg, 100mg인데 25mg은 처음 복용하는 사람 외에는 별로 쓰이지 않는다. 폐동맥고혈압에서는 그만큼 적정 함량이 낮아진다.

레바티오는 cGMP(cyclic guanosine monophosphate)를 분해하는 효소인 PDE5(phosphodiesterase type 5)를 억제하여, cGMP 농도를 높게 유지시킴으로써 혈관을 이완시켜 폐동맥(레바티오의 약리기전) 또는 음경(비아그라의 약리기전)으로 가는 혈류를 증가시킨다.

가용성 구아닐산 고리화효소(sGC) 자극제

바이엘코리아의 ‘아뎀파스정’(Adempas, 성분명 리오시구앗, Riociguat)은 가용성 구아닐산 고리화효소(sGC)를 직접 자극하거나 내인성 산화질소(NO)와 sGC의 결합을 안정화시켜 sGC 경로를 활성화한다. 이런 기전으로 혈관을 이완시키고 폐동맥 압력을 낮추는 효과를 통해 폐동맥고혈압을 치료한다. 총체적으로 혈압을 낮추고 심장 기능을 개선할 수 있다. 기존 PDE-5억제제와 달리 내인성(몸 안에서 만들어지는) 일산화질소의 영향을 받지 않는 게 특징이다.

식약처 적응증은 ‘WHO 기능분류 II~III 단계에 해당하는 폐동맥고혈압(WHO GroupⅠ) 성인 환자에서 운동능력의 개선’과 ‘수술이 불가능하거나 수술 후 지속 또는 재발하는 만성 혈전색전성 폐고혈압 (CTEPH, WHO Group 4) 성인 환자에서 운동능력의 개선’ 등 2가지다.

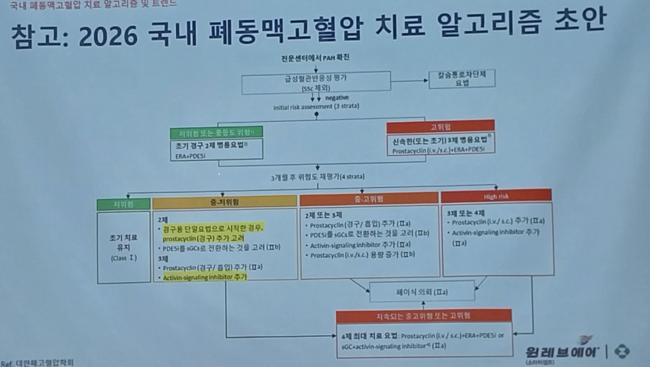

폐동맥고혈압 치료의 알고리즘과 개편 방향

현재 국내 폐고혈압 진료 지침(대한심장학회와 대한결핵및호흡기학회의 2020년 기준)은 WHO-FC 기능등급 II단계 이상부터 약제 치료를 시작하도록 하고 있다.

국내에서 사용 가능한 치료 약제 계열은 엔도텔린 수용체 길항제(ERA)와 PDE-5 억제제(PDE-5i), 프로스타사이클린 유사체(PCA) 등 3가지이다. 단독요법으로 3개월 이상 투여 후 임상적 반응이 충분하지 않을 때 작용기전이 다른 약제 1종을 추가한 2제 병용 요법을 사용할 수 있다. 2제 요법으로 3개월 이상 투여 후 임상적 반응이 충분하지 않을 시 작용기전이 다른 약제 1종을 추가한 순차적 병용투여가 가능하다.

반면 2024년 세계폐고혈압심포지엄(World Symposium on Pulmonary Hypertension)에서 개정된 진료 지침은 진단 3~4개월 후 위험 평가 결과에 따라 저위험군(low-risk) 군을 제외한 모든 환자 군에서 새로운 계열의 폐동맥고혈압 치료제인 액티빈 신호전달 억제제(윈레브에어) 추가 병용을 권고하고 있다.

이에 대한폐고혈압학회는 내년에 치료지침(알고리즘)을 개정할 방침이다. 이에 따르면 초기(저위험 및 중등도 위험)에서는 엔도텔린 길항제와 PDE-5억제제의 경구제가 2제 병용요법으로 처방된다. 고위험 PAH에서는 여기에 프로스타사이클린 유사체 계열의 피하주사제 또는 정맥주사제가 쓰인다. 그러나 플로란과 벨레트리 등 에포프로스테놀 성분의 정맥주사제가 없기 때문에 트레프로스티닐 성분의 레모둘린에만 의존해야 한다는 게 전문의들의 불만이다. 더욱이 트레프로스티닐 성분의 타이바소 흡입액도 급여를 받지 못하고 있다.

정 회장은 “30년 전까지 치료제가 없다가 이제 13개가 나왔다. 그런데 그중에 4개는 우리나라에 못 들어왔다. 선진국 중에서는 우리나라가 유일하다”고 꼬집었다. 이어 “그마저도 전부 서구에서 개발돼 아시아인 대상 데이터가 없다”며 임상연구의 필요성을 강조했다.

학회는 첫 치료 3개월 뒤에 위험성을 재평가해서 저위험 및 중등도 위험의 경우 프로스타사이클린 유사체(경구약)을 추가 투여하고, PDE-5억제제를 sGC 자극제로 전환해야 한다는 게 학회의 방향이다.

아울러 첫 치료 3개월 뒤에 위험성을 재평가해서 △저위험 및 중등도 위험의 3제요법 △중등도 및 고위험의 2제 및 3제요법에서 윈레브에어를 추가해야 한다는 방침이다.

윈레브에어 등장에 따른 치료 패러다임 전환 동향

현재는 폐동맥고혈ㄹ압은 엔도텔린 길항제와 PDE-5억제제가 주된 치료제로 쓰이고, 프로스타사이클린 경로제가 부수적 복합요법에 활용되며, sGC 자극제가 추후의 보완제로 개입하는 양상이다. 이런 관행에서 윈레브에어가 조기에 치료에 투입됨으로써 치료율(생존율) 개선을 이끌지 주목된다.

정 회장은 “폐고혈압은 진행성 질환인 만큼 초기에 강한 약을 사용해서 폐동맥 두께가 암처럼 증식하지 못하게 하는 게 중요하다”며 “적당히 약을 써서 상태가 나빠지고, 또 다른 약을 써서 상태가 조금 버티다가 나빠지다가는 결국 환자가 죽게 된다”고 꼬집었다. 따라서 “초기에 병이 진행되지 않고 상태를 유지할 수 있는 상태를 만드는 게 중요하다”며 치료 패러다임의 전환을 주문했다.

실제 정 회장의 환자 중에는 급성 심장사한 경우가 있다. 환자는 BMPR2 유전자 양성에 특발성 폐고혈압이었다. 당시 환자 나이는 19살. 정 회장은 15년간 순차적 병용 치료를 적용해 3제 병용까지 이어갔다. 하지만 환자가 34세에 집에서 돌연사했다.

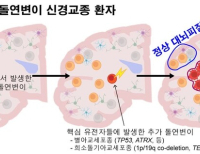

참고로 BMPR2(bone morphogenic protein receptor 2) 유전자의 돌연변이는 가족성 폐동맥고혈압 환자 중 58~74%, 가족력이 없는 특발성 폐동맥고혈압 환자 중 10~40%에서 관찰된다. 선천적 또는 후천적으로 BMPR2 변이가 발생한 사람 중 약 20%가 폐동맥고혈압에 걸리는 것으로 알려져 있다. 그러나 나머지 80%는 유전자 변이가 있어도 발병하지 않으므로 인과관계가 부족하다.

정 회장은 “과거에는 폐동맥고혈압을 치료하지 않았다면 5년 생존율이 34%이고 평균 생존기간은 2.8년”이라며 “건강보험이 허용하는 범위 안에서 최대한 빨리 병용 투여로 강력한 치료제를 초기에 사용해 폐동맥 압력을 낮춘 다음, 경구제로 상태를 유지해야 한다”고 말했다.

정 회장은 “국내에서 진행한 ‘피닉스’ 연구에서 457명을 대상으로 1년 이내에 병용요법을 한 환자 5년 생존율을 80%까지 올릴 수 있었다”며 “이는 병용 투여 비중을 기존 30%대에서 40%대로 끌어올리면 5년 동안 10명 중 2명만 사망할 수 있다는 것을 의미한다”고 말했다. 일본의 5년 생존율은 약 55% 수준이다.

또 다른 환자 사례는 윈레브에어 4제 병용요법의 가능성을 보여준다. 정 회장은 폐고혈압으로 전신경화증까지 나타난 최악의 유형인 여성 환자가 48세에 진단받아 경구제 3제요법과 윈레브에어(임상시험용, 3주마다 피하주사)를 병용한 4제요법을 시행한 결과 현재 56세까지 생존해 있다고 소개했다. 그는 폐고혈압도 고혈압처럼 조절 가능하다는 것을 보여준 모범적인 국내 사례라고 자랑했다.

윈레브에어의 근본치료를 가능케하는 차별화된 약리기전

윈레브에어는 폐동맥고혈압을 유발하는 액티빈(activin)의 과다 발현을 차단해 질병의 근본 원인을 개선할 수 있다. 액티빈은 TGF-β 계열에 속하는 단백질 복합체로 세포 성장을 조절한다. 액티빈이 과도하게 활성화될 경우 폐동맥 혈관벽이 지나치게 증식해 혈관이 비정상적으로 두꺼워진다.

윈레브에어는 폐동맥고혈압을 유발하는 액티빈(activin)의 과다 발현을 차단해 질병의 근본 원인을 개선할 수 있다. 액티빈은 TGF-β 계열에 속하는 단백질 복합체로 세포 성장을 조절한다. 액티빈이 과도하게 활성화될 경우 폐동맥 혈관벽이 지나치게 증식해 혈관이 비정상적으로 두꺼워진다.

반면 같은 TGF-β 계열에 속하는 골형성단백질(BMP) 수용체는 세포 성장을 억제한다. 두 물질 간에 균형을 건강에 이상이 없다. 그러나 두 물질이 주는 신호 간에 균형이 깨져 액티빈의 입김이 강해질 경우 폐동맥 두께가 두꺼워지는 폐혈관 구조 변형이 일어나 폐동맥고혈압이 발생한다.

윈레브에어는 액티빈에 결합, 혈관 성장을 촉진하는 액티빈 신호를 억제하고 액티빈과 BMP 간 균형을 회복한다. 비정상적으로 두꺼워진 혈관 증식을 억제하고 폐혈관 구조를 정상에 가깝게 복원하는 게 치료 기전이다.

폐동맥고혈압 치료율을 선진국 수준으로 끌어올리려면

폐고혈압의 조기치료를 위해서는 조기 진단이 선행돼야 하지만 이마저도 쉽지 않다. 흉부 X-레이, 폐기능검사, 심초음파검사 등을 시행해 확진해야 한다. 이를 위해 폐동맥에 카테터를 삽입, 혈관을 촬영하고 폐동맥압을 측정하는 우심도자술이 필수적이다. 우심도자술을 통해 평균 폐동맥압(mPAP) 20mmHg 초과, 폐동맥 쐐기압(PAWP) 15mmHg 이하, 폐혈관저항(PVR) 2 wood units(WU)을 초과한 경우 폐고혈압으로 진단한다.

학회는 현재 약 43개소 의료기관에서 폐고혈압을 진단 및 치료하고 있는데 이를 25개소로 압축해 권역별 전문센터로 육성하는 방안을 질병관리청과 논의해 추진할 계획이다. 아울러 윈레브에어를 비급여로 투여하려면 한 달 약제비가 900만원 이상이 든다. 조기 급여화가 필요한 데 전향적인 보험당국의 입장과 그에 부합하는 한국MSD의 약가 조절 노력이 이뤄질지 궁금하다.

그중 폐고혈압 1군에 해당하는 폐동맥고혈압의 국내 5년 생존율은 약 72%, 평균 생존기간은 13.1년으로 과거에 비해 많이 향상됐다. 하지만 일본 등 선진국의 폐동맥고혈압 생존율이 85% 이상에 달하는 것에 비하면 아직 더 적극적인 노력이 필요하다. 학회는 전체 폐고혈압의 5년 생존율을 95% 이상, 폐고혈압 1군(폐동맥고혈압)은 10%p 끌어올린 80%대 중반으로 향상시키기 위해 전방위적 노력을 경주할 방침이다.

이를 위해 학회는 ‘전주기 정밀의학을 활용한 폐고혈압 극복 프로젝트’(OPUS-K, Overcoming Pulmonary hypertension throUgh full-cycle preciSion medicine in Korea)를 정부에 제안했다. 구체적으로 진단 바이오마커 및 치료표적 발굴 중개연구, 정밀의학 국제협력체계 구축, 근거 창출을 위한 무작위 임상연구, 진료지침 준수율 향상 이행연구 등 4가지 과제를 수행한다는 방침이다. 정부가 이를 수용해 치료 수준을 높이고 헬스케어산업 발전을 이끌어낼지 주목된다.